Tra le caratteristiche con cui Netflix descrive i film in catalogo c’è quella di “film motivazionale”, il cui topos narrativo è la lotta di un idealista contro lo scetticismo generale. Una storia di questo tipo che va particolarmente forte è quella dell’ascesa di un geniaccio verso la realizzazione del suo talento. Prenderò in esame nove film, raggruppati in gruppi da tre, che hanno raccontato questa storia, e mi soffermerò su tre aspetti: la modalità di rappresentazione del talento, l’idea di talento che ne emerge, l’aggancio emotivo sullo spettatore. Quest’ultimo aspetto, forse inevitabilmente, risente di più delle mie impressioni soggettive. Credo comunque che sia fondamentale per non parlare a vuoto di ciascuna modalità di rappresentazione e capire quali siano le potenziali ricadute sociali di queste ultime.

Riassumo brevemente il contenuto dell’articolo. Nel primo gruppo ho inserito film che basano l’aggancio emotivo dello spettatore sulla magnificazione del talento, inteso quest’ultimo come una capacità innata e straordinariamente anormale, e sull’aurea di superiorità rispetto alla massa che questo conferisce al protagonista. Questa rappresentazione contraddice e annulla le pretese moralistiche della trama, spesso presenti.

Nel secondo gruppo ho inserito film in cui il talento non è innato e non è spettacolarizzato. La rappresentazione avviene tramite sviluppi della trama che fondano il successo sull’impegno e sui sacrifici, lasciando così spazio alle riflessioni morali.

Nel terzo gruppo ho inserito film in cui sono presentati personaggi senza alcun talento, ma che si comportano come se ce l’avessero. Due sono le cose delle precedenti rappresentazioni del talento che si denunciano: il carattere artificiale dei cliché con cui è raccontato, e l’oppressione che può provocare negli individui più vulnerabili.

- Rappresentazione eccentrica. La regina degli scacchi (Scott Frank, Allan Scott, 2020), A beautiful mind (Ron Howard, 2001), Baby Driver (Edgar Wright, 2017).

La prima modalità di rappresentazione la chiamo rappresentazione eccentrica. Sono film in cui la genialità del protagonista è il veicolo dell’aggancio emotivo con lo spettatore. Ci sono una serie di stereotipi ricorrenti: il genio, un disadattato con difficoltà relazionali, trova una modalità di espressione nell’attività in cui eccelle, e in cui eccelle ben al di sopra di quanto facciano quelli con cui compete. Questa eccellenza non è da subito riconosciuta e per questo i tentativi del protagonista acquistano toni epici e l’ascesa si configura alla stregua di una missione dai tratti eroici.

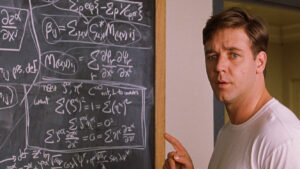

Il talento è visto non solo come un dono di natura, ma più radicalmente come una predestinazione, sia perché il protagonista non sembra libero di poterne disporre come vuole, sia perché è qualcosa che condiziona continuamente l’intera vita. A beautiful mind stabilisce una relazione tra talento e condanna per insistere sulla natura ontologica del primo, come se il protagonista, John Nash, dovesse pagare il conto delle responsabilità che il dono di avere un’intelligenza superiore richiede.

Così, quella breve caratterizzazione stereotipata del genio di cui sopra sembra intrinseca al genio stesso. Se sei un genio, sappi che la vita non sarà facile, ma non puoi neanche sottrarti al tuo talento perché devi tener fede all’impegno che la natura ha preso per te nel momento in cui ti ha fatto nascere con un dono. Il motivo per cui il genio risalta sulla folla non è tanto legato alle sue capacità, quanto alla sua responsabilità verso di esse. A creare l’aggancio emotivo è l’ostentazione della responsabilità del genio, più che la sua bravura, e più che la bravura ammiriamo la fatica per portare a termine la missione assegnata dal talento, come se i nostri piccoli obiettivi e i nostri piccoli egoismi e noi stessi con loro fossimo schiacciati alla vista di una vita che ha priorità ben più nobili delle nostre, come se il distacco dal piano ordinario fosse un innalzamento a un piano superiore. In questo modo la vocazione è una vera e propria ingiunzione, nel senso di una forza esteriore all’individuo che lo controlla e lo guida.

Un momento fondamentale di questi film è quello della performance. Prendendo come esempio La regina degli scacchi, le scene in cui Anya Taylor-Joy affronta gli avversari sono tutto quello a cui si riduce la trama, oltre a qualche altra scena preparatoria con il doppio scopo di mostrare le difficoltà psicologiche e sociali e di redimere queste ultime con la partita successiva. Tutto per celebrare l’ascesa dell’eroina. Sono queste le scene in cui si gioca l’aggancio emotivo con lo spettatore. Il talento è spettacolarizzato attraverso una prestazione adrenalinica e funzionale alla messa in mostra della superiorità del protagonista, e questi sono anche i momenti che hanno maggior presa su noi spettatori.

Anche in Baby Driver, al netto della differente caratterizzazione del talento (non è ben riconoscibile ad esempio l’idea della predestinazione), ci sono ancora i tratti tipici della rappresentazione eccentrica. In particolare, anche in un film che racconta una storia così diversa, e in cui il talento non è di tipo canonico, ritroviamo la stessa operazione di isolamento e conseguente elevazione del protagonista sugli altri personaggi, la stessa spettacolarizzazione del talento realizzata mediante le stesse scene adrenaliniche, e lo stesso tentativo, riuscito, di far presa sulla facile eccitabilità dello spettatore.

Anche in Baby Driver, al netto della differente caratterizzazione del talento (non è ben riconoscibile ad esempio l’idea della predestinazione), ci sono ancora i tratti tipici della rappresentazione eccentrica. In particolare, anche in un film che racconta una storia così diversa, e in cui il talento non è di tipo canonico, ritroviamo la stessa operazione di isolamento e conseguente elevazione del protagonista sugli altri personaggi, la stessa spettacolarizzazione del talento realizzata mediante le stesse scene adrenaliniche, e lo stesso tentativo, riuscito, di far presa sulla facile eccitabilità dello spettatore.

Tutti gli altri sviluppi della trama, quando non sono funzionali alle successive sequenze glorificanti, appaiono superflui. Ne La regina degli scacchi ci sono due episodi, il quinto e il sesto, che scavano nella psicologia della protagonista, e credo si possa dire che sono i due episodi più noiosi, perché sono poveri di scene d’azione. Questi moralismi sono inutili e ipocriti, perché si inseriscono a fianco di una rappresentazione del talento che li contraddice e li mette in ombra, perché il sentimento dello spettatore è l’eccitazione per la genialità, non l’interesse verso le dinamiche psicologiche o sociali. Sono inutili e ipocriti anche perché il messaggio finale che vorrebbero dare al film, qualunque sia, confliggerà con il motivo per cui il film è visto, cioè la magnificazione del talento.

Volendo fare un paragone, questi moralismi assomigliano alle prediche sui buoni valori tradizionali dei film d’azione e delle commedie di basso stampo. Noi li vediamo per i cazzotti e le risate, ma alla fine qualcuno ci infila i moniti sulla buona condotta. Come in quei casi, nel nostro c’è una cornice narrativa che dà la precedenza alla glorificazione del genio, non lasciando spazio a riflessioni sulle eventuali ambiguità di quest’ultimo.

- Rappresentazione diegetica. Il cigno nero (Darren Aronofsky, 2010), Whiplash (Damien Chazelle, 2014), Il filo nascosto (Paul Thomas Anderson, 2017).

In questo gruppo di film c’è un modo diverso di raccontare il talento. I personaggi sono ancora caratterizzati in modo simile, il compimento delle loro capacità è ancora visto come l’unico orizzonte di senso, tanto che ne Il cigno nero Natalie Portman arriva a non distinguere più realtà e finzione. Tranne per il fatto che eccellere costa loro più fatica e che per realizzare il loro sogno passano attraverso numerosi fallimenti.

In questo gruppo di film c’è un modo diverso di raccontare il talento. I personaggi sono ancora caratterizzati in modo simile, il compimento delle loro capacità è ancora visto come l’unico orizzonte di senso, tanto che ne Il cigno nero Natalie Portman arriva a non distinguere più realtà e finzione. Tranne per il fatto che eccellere costa loro più fatica e che per realizzare il loro sogno passano attraverso numerosi fallimenti.

La chiamo rappresentazione diegetica per via del risalto della componente narrativa. Non ci sono più quelle performance spettacolari, e non si cerca più di rendere il genio una sorta di superuomo. Ora la caratterizzazione del talento, anziché a quelle scene adrenaliniche che lo facevano apparire una dote naturale, è affidata alla capacità dello sceneggiatore di creare adeguati sviluppi della trama.

Questi film sembrano fare propria un’epica dell’impegno che segue il motto “la strada per il successo è lastricata di fallimenti”, o in senso più ampio di difficoltà, sia che si tratti della paranoia di non essere all’altezza, sia che si tratti delle turbe di chi il successo l’ha avuto ma non si sa a quale prezzo. Ne il cigno nero e in Whiplash si pone l’accento sui sacrifici dei protagonisti più che sulle loro incredibili virtù, ne Il filo nascosto si parla di uno stilista già affermato di cui però si vedono ancora i segni della sua ascesa traumatica nel rapporto tormentato che ha con gli affetti. Ma non è questa differenza l’importante. È importate invece che il punto non è la celebrazione di un personaggio, ma la cornice narrativa al cui interno si inseriscono le sue aspirazioni, operazione resa possibile dalla priorità della componente diegetica su quella glorificante.

E non può che essere così. Whiplash e Il cigno nero mostrano personaggi che falliscono nell’eccellere, Il filo nascosto un personaggio già arrivato e di cui non interessa la storia passata. Date queste premesse, è conseguente che il modo di mettere in mostra il talento è svilupparlo di pari passo con la narrazione e non glorificarlo tramite scene adrenaliniche.

E non può che essere così. Whiplash e Il cigno nero mostrano personaggi che falliscono nell’eccellere, Il filo nascosto un personaggio già arrivato e di cui non interessa la storia passata. Date queste premesse, è conseguente che il modo di mettere in mostra il talento è svilupparlo di pari passo con la narrazione e non glorificarlo tramite scene adrenaliniche.

C’è ancora l’idea della predestinazione, o almeno sembra che ce l’abbiano i protagonisti, ancora convinti ciecamente che la loro strada sia una e che alla fine ripagherà. E in effetti paga, perché è sempre presente il lieto fine e nessuno deve abbandonare il suo sogno. Però non è su una rappresentazione eccentrica che si basa la narrazione, né le speranze del film di fare successo al botteghino.

È questa differenza nella narrazione che permette a questo gruppo di film di inserire riflessioni di tipo morale sul percorso dei suoi protagonisti senza essere ipocrita, per questo le difficoltà dei protagonisti di Whiplash e Il filo nascosto possono avere impatto su noi spettatori, perché quello che ci aspettiamo non è rimanere strabiliati davanti ad assoli di batteria o alle sessioni di tessitura.

È questa differenza nella narrazione che permette a questo gruppo di film di inserire riflessioni di tipo morale sul percorso dei suoi protagonisti senza essere ipocrita, per questo le difficoltà dei protagonisti di Whiplash e Il filo nascosto possono avere impatto su noi spettatori, perché quello che ci aspettiamo non è rimanere strabiliati davanti ad assoli di batteria o alle sessioni di tessitura.

Nonostante questa assenza di spettacolarizzazione, mi sembra che lo spettatore sia ancora qui in un rapporto di subordinazione con quello che vede sullo schermo. È la natura stessa della storia raccontata a ricreare effetti simili a quelli della rappresentazione eccentrica: è una storia fuori dall’ordinario, che però mette in scena tratti di quell’uomo moderno che forse tutti siamo stati, almeno una volta. I sentimenti sono la speranza di successo, di riscatto, la fiducia in se stessi, l’oscillazione tra impegno e paura del fallimento. La differenza tra i protagonisti di questi film e noi è che le storie che loro vivono per noi rimangono sogni infranti. Mi sembra quindi che l’aggancio emotivo si giochi anche qui sull’aggiogamento dello spettatore, benché realizzato in modo diverso rispetto a quello visto con il primo gruppo di film.

- Rappresentazione ironica. Synecdoche, New York (Charlie Kaufman, 2008), Ed Wood (Tim Burton, 1994), Re per una notte (Martin Scorsese, 1982).

L’ultima serie di film mette in mostra una rappresentazione ironica del genio, lo spacchetta, mostra come tutte le qualità che precedentemente sembravano ad esso intrinseche sono in realtà solo un modo accanto ad altri di raccontarlo, e soprattutto mostra che quell’idea di predestinazione che abbiamo incontrato è totalmente artificiale e appropriabile da chiunque desideri così tanto una cosa da trasformare la volontà in ossessione.

L’ironia è nel fatto che, presentando artisti senza talento, questi film evidenziano il carattere artificiale della vocazione e di tutti gli stereotipi con cui è normalmente raccontata. In loro la vocazione non è un dono di natura, ma una scelta volontaria di far coincidere la compiutezza della propria vita con il successo artistico.

L’ironia è nel fatto che, presentando artisti senza talento, questi film evidenziano il carattere artificiale della vocazione e di tutti gli stereotipi con cui è normalmente raccontata. In loro la vocazione non è un dono di natura, ma una scelta volontaria di far coincidere la compiutezza della propria vita con il successo artistico.

In Synecdoche, New York, Hoffman è un regista teatrale mediocre tanto megalomane da credere di poter riprodurre a grandezza naturale l’intera città di New York in un hangar adibito a palcoscenico. Nel film di Tim Burton, Orson Welles dice a Ed Wood, interpretato da Johnny Depp, “visions are all we fight for” (le idee sono tutto quello per cui combattiamo), e questo crea un effetto ironico perché Ed Wood è contemporaneamente il genio che deve lottare contro l’incomprensione della massa e il montato la cui testardaggine sembra più un capriccio che una virtù. In Re per una notte Scorsese, scegliendo un protagonista ai bordi della società, mostra quanto il sogno del successo possa diventare speranza di riscatto, e come sulla base di questo si creino artificialmente il proprio talento e la sua forza taumaturgica, del tutto volontariamente. De Niro, nel solco dei luoghi comuni, deve lottare per affermare la sua arte in un posto di scettici, deve allenarsi la notte perché di giorno lavora, e sente la grandezza dentro di sé che gli dice che arriverà il giorno in cui il suo genio sarà riconosciuto.

In altre parole, l’ironia sta nel fatto che Tim Burton, Charlie Kaufman e Martin Scorsese, prendendo il classico personaggio dei primi film e togliendogli la capacità di eccellere, hanno messo in luce l’assurdità dei sogni di gloria e hanno mostrato come tutte le caratterizzazioni del genio, che sembrano a esso intrinseche e che invece rimangono una volta che si sia tolto il talento, sono solo fisime del personaggio, frutto dell’ossessione, che si manifesti in forma di megalomania (Synecdoche), di incapacità di autocritica (Ed Wood) o di smania di successo (Re per una notte).

La predestinazione, che sembrava essere configurata dal talento, si rivela essere solo una percezione distorta e megalomane di sé, che aggiunge volontariamente elementi drammatici alla propria vita per giustificare il proprio fallimento, il quale deve rimanere solo una fase temporanea. De Niro in Re per una notte rifiuta di fare la gavetta e decide di scontrarsi con le emittenti televisive, Hoffman in Synecdoche ostenta il proprio dolore nella convinzione di essere l’unico a provarlo, Johnny Depp in Ed Wood respinge l’autocritica e rimane convinto di essere un martire delle proprie idee incomprese. L’eccentricità è solo un modo diffuso di raccontare la genialità, ma in molti la rivendicano per sé perché è questo il modo che hanno ereditato di magnificare la loro vita.

La predestinazione, che sembrava essere configurata dal talento, si rivela essere solo una percezione distorta e megalomane di sé, che aggiunge volontariamente elementi drammatici alla propria vita per giustificare il proprio fallimento, il quale deve rimanere solo una fase temporanea. De Niro in Re per una notte rifiuta di fare la gavetta e decide di scontrarsi con le emittenti televisive, Hoffman in Synecdoche ostenta il proprio dolore nella convinzione di essere l’unico a provarlo, Johnny Depp in Ed Wood respinge l’autocritica e rimane convinto di essere un martire delle proprie idee incomprese. L’eccentricità è solo un modo diffuso di raccontare la genialità, ma in molti la rivendicano per sé perché è questo il modo che hanno ereditato di magnificare la loro vita.

Ma non si tratta solo di una puntualizzazione sulla vera natura della vocazione, il punto è che questi personaggi sono vittima della rappresentazione eccentrica del genio. La volontà di raggiungere quelli che, in base a una percezione sociale distorta, sono posti più in alto nell’immaginario collettivo perché perseguono un fine più alto porta questi personaggi a identificarsi con tutti i luoghi comuni del primo gruppo di film. Ma questo fine più alto è appunto solo un espediente narrativo con cui si nobilita l’ossessione, e proprio per questo può essere rivendicato da chiunque condivida non lo stesso talento, ma la stessa ossessione, o anche la stessa voglia di riscatto.

Ma non si tratta solo di una puntualizzazione sulla vera natura della vocazione, il punto è che questi personaggi sono vittima della rappresentazione eccentrica del genio. La volontà di raggiungere quelli che, in base a una percezione sociale distorta, sono posti più in alto nell’immaginario collettivo perché perseguono un fine più alto porta questi personaggi a identificarsi con tutti i luoghi comuni del primo gruppo di film. Ma questo fine più alto è appunto solo un espediente narrativo con cui si nobilita l’ossessione, e proprio per questo può essere rivendicato da chiunque condivida non lo stesso talento, ma la stessa ossessione, o anche la stessa voglia di riscatto.

Per chiarezza, voglio dire che questa non è una tesi sociologica, e che non sto cercando di creare una scala valoriale delle persone. Però mi sembra che la rappresentazione eccentrica del genio sia una scelta estetica, e che alcuni, gli squilibrati degli ultimi film, siano vittima di questa rappresentazione.

In conclusione, ci sono almeno due punti in comune, fondamentali, tra i tre film di questo ultimo gruppo. Il primo è che i sogni di gloria dei protagonisti si rivelano totalmente assurdi e prevedibilmente destinati al fallimento. Il secondo è che questi sognatori, effettivamente, falliscono nel loro intento. La rappresentazione eccentrica, e, a quanto insegna l’ironia di questi film, la sospensione dell’incredulità che essa richiedeva, sono totalmente smontate. Il paradosso è che i personaggi, degli squilibrati, sembrano del tutto simili a noi persone normali, e che tutta l’assurdità che permea questi film li rende comunque, e anzi a maggior ragione, i più realisti di tutti quelli di cui si è parlato.

Articolo scritta da: Edoardo Fiaschetti

Scrivi